Me, myself and Vice

Un personal essay su come "Vice" sia stata fondamentale per il mio coming of age, scritto dopo la visione di "Vice is broke" di Eddie Huang.

Quelli dell’università sono stati anni fondamentali. È in quel periodo che hanno iniziato a germogliare la personalità e il gusto che, oggi, costituiscono quello che posso chiamare “il mio stile”.

Se il concetto di stile esiste all’interno di un campo di forze ai cui estremi ci sono l’imitazione e l’originalità, quello universitario è il tempo in cui dalla prima mi sono incamminato verso la seconda. E non è stato un cammino agevole.

Il liceo, con una certa sofferenza, mi aveva insegnato che troppa originalità diventava stranezza. E la stranezza non è ben vista, quando trovare un branco è l’imperativo che garantisce la sopravvivenza.

All’università avevo trovato un contesto più libero, ma non per questo privo di certe rigidità. Anche in quell’ambiente - se non del tutto almeno in parte - passavo per essere quello “strano”.

Poi arrivò Vice; e fu dirompente.

A portarla in casa fu A., un parà della Folgore con cui dividevo l’appartamento. L’aveva presa nell’unico skateshop della città.

Ai tempi, la distribuivano nei negozi di abbigliamento street. Era free press. Semplicemente la prendevi da una pila di altre, boh, dieci o quindici copie e te la portavi a casa fino a che non finiva.

L’avevo già sentita nominare.

Nel report di un contest di skate pubblicato su Whimpy, un altro magazine freepress che girava in quegli anni per street e skateshop, ne avevano parlato come di “una porcheria inglese tipo Stance". Me lo ricordo come se lo avessi letto oggi.

Quindi partivo prevenuto.

Eppure aveva qualcosa di irresistibile. La copertina era piacevolmente liscia. Lucida e spessa. La carta pesava abbastanza da dare all’insieme una consistenza “nobile” e la rilegatura trasmetteva un’idea di solidità, di durata

Potevi sfogliarla, più e più volte, senza che accennasse a rovinarsi, come facevano gli altri freepress.

Questo la faceva sembrare una rivista “vera”, ma i contenuti erano quelli di una fanzine. Dentro c’erano fumetti, recensioni, fotografie, racconti, reportage e guide agli argomenti più disparati. E tutto era intriso di un’ironia graffiante, sboccata, politicamente scorretta.

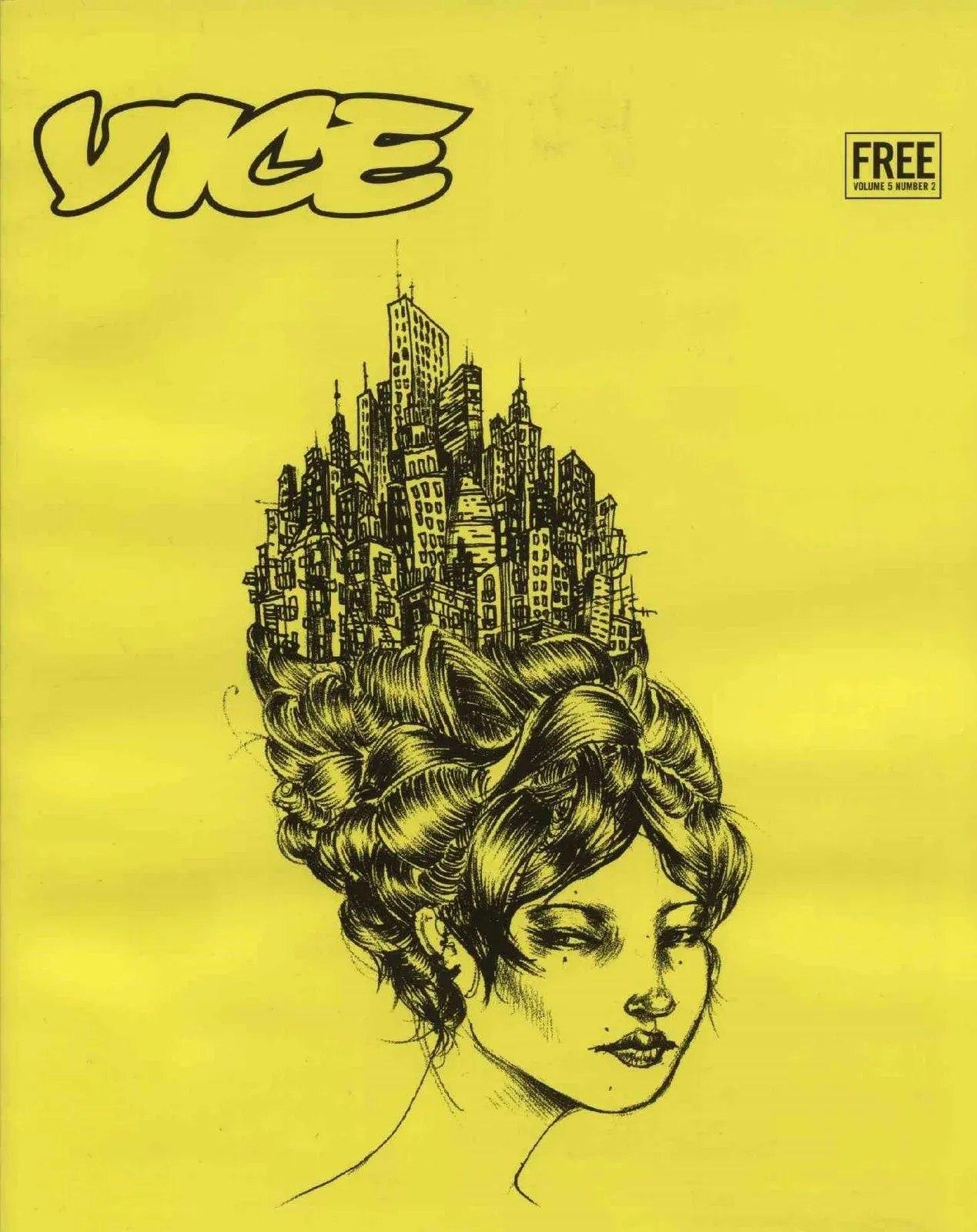

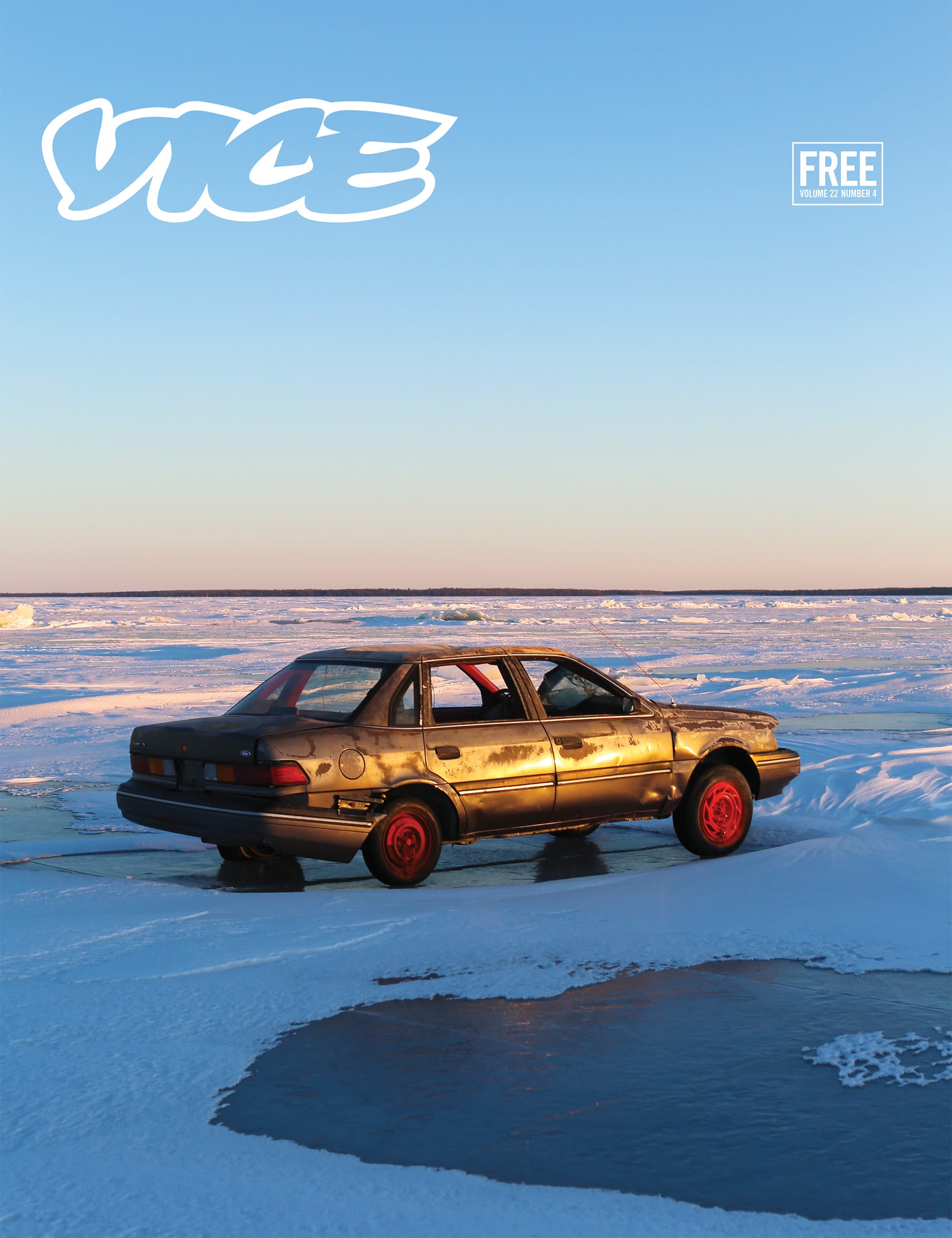

Alcune copertine di Vice, quando era una rivista fighissima.

Era come se parlasse direttamente a me, un giovane adulto che non si faceva troppi problemi a gridare ironicamente sieg heil tendendo il braccio in pubblico.

Naturalmente ero tutto tranne che nazista. Ma per me, che sono nato e cresciuto a Bolzano, il fascismo è sempre stato qualcosa di vicino, in qualche modo familiare.

Nascere e crescere nella città in cui l’MSI, negli anni ’80, prendeva, in rapporto alla dimensione della città, le più alte percentuali di voti del paese, significava che era normale avere uno o più amici d’infanzia che, a un certo punto della loro vita, diventavano o dicevano di essere diventati dei fascisti.

Odiarli era difficile. Ci eri cresciuto insieme e, spesso, ti rendevi conto che quell’identità non era davvero sentita. Era una sorta di retaggio della città che, più di uno, sceglieva di incarnare.

Altri, invece, ci credevano sul serio, ma questa è un’altra storia.

Il punto è che altrove, in Italia, questa familiarità con il fascismo non esisteva. La distinzione era più netta: loro da una parte, noi dall’altra, e guai a scherzarci sopra.

C’era chi questa cosa la prendeva sul serio e, se andava bene, rischiavi per passare da persona politicamente ambigua. Se andava male c’era da fare a schiaffi.

Il fascino che Vice esercitava su di me non si limitava a quella di essere una specie di lasciapassare verso la scorrettezza. In quelle pagine c’era qualcosa di più, ed era la coolness.

Vice aveva il potere di decretare quello che era figo e quello che non lo era. E, con mia enorme sorpresa, andavo scoprendo che una parte non indifferente di quello che mi piaceva era figa.

Ai redattori di Vice non piaceva il rock’n roll nostalgico degli Strokes. Non piacevano neanche a me. Ma intorno a me sembrava che li ascoltasse chiunque. A me piaceva il rap. E il punk. E l’hardcore. Anche ai redattori di Vice piaceva il rap, la loro attitudine era punk e i contenuti hardcore.

Era come se mi stessero dicendo che potevo essere figo anche io. Che avevo il permesso di esserlo, soprattutto se mi fossi fidato di me stesso e avessi seguito il mio gusto, ovunque mi avesse portato.

Da quei momenti sono passati vent’anni. A riportarmeli alla memoria, insieme alle vibe di quel periodo, è stata la visione di Vice is Broke, il documentario diretto da Eddie Huang.

Figura poliedrica dell’ecosistema pop statunitense, Huang è stato molte cose: chef, autore, personalità del mondo del cibo, ristoratore, produttore e avvocato. Tra le tante personalità che ha incarnato c’è stata anche quella di autore per Vice.

Nel 2023, quando è stato chiaro che Vice stava per fallire, l’azienda doveva a Huang qualche decina di migliaia di dollari di arretrati e questa è stata una delle motivazioni che lo hanno spinto a produrre il documentario.

Quella, ma anche la voglia di raccontare la storia di uno dei marchi che più hanno influito sul giornalismo degli anni Dieci del Duemila.

Sì, perché, per più di un decennio, Vice ha rappresentato non soltanto uno stile ben preciso, che faceva della ricerca della coolness la sua raison d’etre, ma anche uno dei player più innovativi del panorama globale, pioniere del videogionalismo digitale e dei modelli di business basati sul branded content.

Una parabola inscindibile dalla storia delle due personalità che più ne hanno incarnato l’identità e l’essenza, quelle di Gavin McInnes e di Shane Smith.

Sono stati questi due uomini bianchi eterosessuali insieme a un terzo amico, Suroosh Alv, ad aver fondato Vice nel 1994, a Montreal.

Sono gli anni in cui Vice è ancora quell’oggetto a metà tra la fanzine e la rivista patinata di cui mi innamorerò anche io quasi un decennio dopo la sua creazione.

Un periodo in cui a dominarne l’identità è la personalità di McInnes, un nichilista istrionico, intriso di spirito DIY e di un gusto della provocazione che si richiama apertamente al punk delle origini, quello delle svastiche esibite come spauracchio per i benpensanti sulle giacche di pelle dei Sex Pistols, per intenderci.

Diventato tristemente celebre in tempi recenti per aver fondato i Proud Boys, una delle fazioni MAGA più fanatiche, McInnes è la persona che ha trasmesso a Vice l’attitudine politicamente scorretta che, vedendoci lungo, il padre di una mia amica aveva definito “immondizia fascisteggiante”.

Quella che oggi riconosciamo come la forma contemporanea del fascismo, all’epoca appariva solo come una forma di ironia estrema e, lo dico non senza una qualche forma di vergogna, estremamente divertente.

Forse avremmo potuto accorgercene anche allora, il babbo della mia amica ci era riuscito, eppure, così almeno sembrava a me, quell’ironia continuava ad apparirmi solo come uno scherzo, come qualcosa d’innocuo, con cui gli autori della rivista si baloccavano senza crederci davvero.

Che poi è anche quello che dice Huang a McInnes; nella scena del documentario in cui i due si incontrano e si confrontano, il primo incalza il secondo, cercando di fargli ammettere che le sue posizioni di destra radicale e l’intero progetto dei Proud Boys non sono altro che l’ennesima posa provocatoria in cui non crede davvero.

Anzi, insinua Huang, quelle posizioni non sono altro che un’articolata messa in scena ai danni dei suoi nemici culturali, di cui McInnes si gode le reazioni mentre manipola a suo vantaggio il branco di bianchi idioti che è riuscito a irreggimentare nella versione idiocratica di un culto.

Sarebbe bello se fosse così, se Huang avesse ragione ma, probabilmente, la sua non è altro che una pulsione nostalgica, seguendo la quale prova a redimere ciò che non è possibile redimere per non dover ammettere a se stesso di aver trascorso gli anni più belli della sua vita lavorando fianco a fianco con la versione contemporanea di Göbbels.

Non è difficile credere che possa essere così, perché per come viene ricostruito nel documentario, il periodo McInnes di Vice dev’essere stato un periodo esaltante.

Non c’è nessuna delle persone che Huang intervista per raccontarlo che, anche a distanza di tempo, non emani una quantità esagerata di swag. Lesley Arfin, Amy Kellner e Jesse Pearson, tre delle firme principali del periodo, sembrano usciti da una sfilata di moda la cui direzione artistica è stata affidata a Erin e Josh di Blackbird Spyplane, se Erin e Josh fossero i direttori artistici un brand d’alta moda.

Ma McInnes è una personalità troppo scomoda per durare a lungo. E mentre Vice diventa sempre più un brand globale, il suo ruolo viene progressivamente arginato, ridotto e marginalizzato fino a che McInnes non viene fisicamente allontanato dall’azienda.

Questo avviene intorno alla fine degli anni zero. A subentragli è Shane Smith, uno che a vederlo ricorda il fisico e le manie di grandezza di Orson Welles, ma senza il profondo disprezzo per l’accumulazione di ricchezza che ha reso grande il più grande dei registi americani.

Se McInnes era Johnny Rotten, Smith è Malcolm McLaren. Il manager, l’imprenditore, lo startupper. Quello che sa sedersi al tavolo con gli amministratori delegati e, al tempo stesso, farsi riprendere ubriaco su un treno, diretto a Chernobyl per una battuta di caccia alla fauna mutante della cittadina ucraina.

Il grande commerciale, l’imbonitore che, dopo aver insegnato a noi millennial cos’era figo, ha impacchettato il tutto per venderlo alle stesse multinazionali di cui il movimento no global ci aveva insegnato a diffidare.

I suoi anni sono gli anni della crescita esponenziale. Gli anni delle sperimentazioni coi modelli di business. Gli anni in cui Vice diventava un conglomerato globale dei media, in cui stringeva accordi con Robert Murdoch, Disney ed HBO.

Se quella di McInnes è l’adolescenza di Vice - e di noi tutti - quella di incarnata da Smith è l’early adulthood in cui bere fino a spaccarci la faccia ci piace ancora moltissimo, ma abbiamo capito che se a casa ci aspetta un materasso da 1000$ è meglio, perché passati i trenta l’hangover sa essere micidiale.

Il resto è storia. Come Icaro, Vice è volata troppo vicino al sole e ha finito per schiantarsi.

Chi ne ha avuto la possibilità si è messo in tasca la maggior parte del bottino. Agli altri sono rimaste le lettere di licenziamento e un curriculum da aggiornare con un’esperienza professionale che, oggi, luccica molto meno di tempo; perché quella che doveva essere la rivoluzione del giornalismo, a conti fatti, si è rivelata uno scam, per quanto bella fosse stata la festa sotto cui l’avevano nascosto.

Eppure David Foster Wallace ci aveva detto che avremmo dovuto essere i genitori di noi stessi, che la festa postmoderna prima poi sarebbe finita e avremmo dovuto svegliarci.

Abbiamo mancato il primo obiettivo e, oggi che ci svegliamo, lo facciamo disidratati, con le ossa rotte e la bocca impastata, mentre il mondo intorno a noi brucia tra le fiamme del genocidio di Gaza.

☕️ Mi offriresti un caffè? ☕️

Amo molto sorseggiarne uno o due durante la giornata, meglio ancora se in compagnia. Se ti piace quello che scrivo puoi offrirmene un donando 1€. Per farlo non devi far altro che cliccare il pulsante e seguire le istruzioni.

Offrimi un caffè!