Privato o pubblico: fisionomia delle relazioni sui social network

Con la diffusione dei social network si è assistito a un progressivo spostamento delle nostre relazioni sociali dalla dimensione reale a quella virtuale della nostra esperienza, che sono andate legandosi in maniera sempre più stretta.

Con la diffusione dei social network si è assistito a un progressivo spostamento delle nostre relazioni sociali dalla dimensione reale a quella virtuale della nostra esperienza, che sono andate legandosi in maniera sempre più stretta.

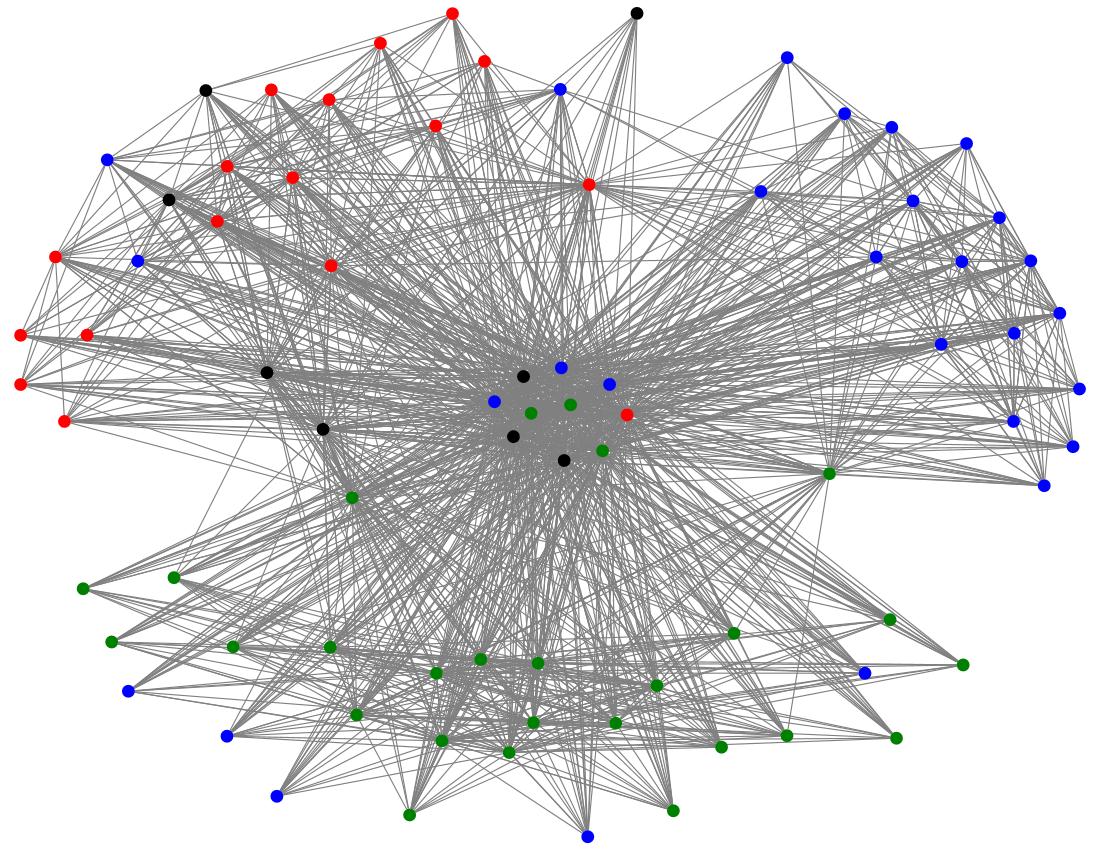

Le tassonomie introdotte per organizzare queste nostre relazioni hanno contribuito a disegnare complessi grafi sociali e determinato cambiamenti nel modo di concepire la nostra identità in rapporto agli altri...

Si è molto dibattuto sul carattere pubblico o privato della nostra presenza nelle piattaforme social e non è facile arrivare a una definizione netta perché ogni servizio a cui accettiamo di aderire presenta differenti modalità di organizzazione delle nostre relazioni. Queste possono essere basate su un rapporto di reciprocità oppure di asimmetria presentando diverse gradazioni di vicinanza e lontananza.

Una caratteristica distintiva di questo genere di relazioni è che i servizi social ci permettono di controllare con una certa precisione la visibilità di ogni nostra azione sociale. È soprattutto per questo motivo che non è facile stabilire con precisione assoluta se il nostro profilo su Facebook o su Google Plus sia del tutto pubblico o privato, in quanto siamo noi utenti a controllare e decidere quanto può divenire pubblico e quanto può restare privato (quanto questa operazione sia poi facilitata o ostacolata dall'infrastruttura è un discorso a parte).

In quest'universo dove i confini fra pubblico e privato si fanno labili e mobili gli equivoci (anche spiacevoli) sono all'ordine del giorno. Per questo motivo le organizzazioni attente a controllare la propria presenza virtuale si impegnano nel redarre delle norme di utilizzo (policy) ad uso e consumo dei propri membri. La vicenda dell'alterco che ha visto opporsi, su Twitter, il giornalista freelance del New York Times Andrew Goldman e la scrittrice Jennifer Weiner mi pare assai interessante per accompagnare questo discorso.

Quello che mi interessa è, in particolare, il modo in cui la redazione del giornale ha gestito vicenda dal punto di vista della policy sull'uso dei social network. Infatti, in un memo interno alla redazione, l'associate managing editor for standars Philip B. Corbett ha ricordato come i giornalisti del Times, anche quelli freelance, siano tenuti a mantenere un contegno esemplare sui social network in quanto si tratta di piattaforme pubbliche in cui i lettori sono portati ad associare l'attività del giornalista a quella della testata.

Il passaggio in questione è questo:

First, we should always treat Twitter, Facebook and other social media platforms as public activities. Regardless of your privacy controls or the size of your follower list, anything you post online can easily be shared with a wider audience. And second, you are a Times journalist, and your online behavior should be appropriate for a Times journalist. Readers will inevitably associate anything you post on social media with The Times.

Si può discutere molto a lungo se questo tipo di impostazione sia più o meno corretta, ma quello che certamente non si può non riconoscerle è l'evidente contributo in direzione della creazione di uno spazio deontologicamente corretto all'interno degli ecosistemi social, oltre che un elevato livello di comprensione delle dinamiche sociali in atto.

Mi piacerebbe confrontare ora questa vicenda con alcune delle reazioni che sono seguite alla querelle tra l'editor Vincenzo Ostuni e lo scrittore Gianrico Carofiglio, che ha infiammato il panorama letterario italiano per diversi giorni tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre. In un post vergato in difesa di Ostuni su Doppiozero, il noto critico letterario Andrea Cortellessa inquadra la vicenda con queste parole:

Ha cominciato proprio Ostuni, che su un suo status di facebook (ordigno che ben potrebbe essere opera di Alcina) se n’è uscito con una frase scomposta nonché, forse, deontologicamente inopportuna. Di certo non il massimo dell’eleganza. Di quelle che sbottano gli amici, un po’ alticci, dopo una serata da tregenda. Di fatto scritta in modalità “privata”, riservata appunto agli “amici” facebookari. Fra i quali qualche marpionissimo lurker ha pensato bene di segnalarla alle pagine d’un giornalone.

Cortellessa si riferisce a Facebook come a uno strumento privato, riservato agli "amici", ovvero alle relazioni create all'interno di quella piattaforma. Come può verificare chiunque cercando il profilo di Vincenzo Ostuni sul motore di ricerca interno di Facebook, questi ha circa 1.300 amici e mantiene attiva l'opzione che consente di abbonarsi al feed dei suoi aggiornamenti, inoltre molti dei suoi aggiornamenti sono pubblicati in modalità "pubblica" (come si può evincere dall'icona che raffigura una sfera accanto alla data). Un uso, questo, che difficilmente può essere definito "privato".

Ora io non so se davvero lo status incriminato di Ostuni fosse stato pubblicato in forma pubblica, perciò visibile a tutti e non solo agli "amici facebookari", oppure in una forma ristretta; quello che mi interessa è rilevare come vi sia una differenza tra il modo con cui il New York Times ha gestito una vicenda molto simile (ma con risvolti meno pesanti) a quella occorsa tra Ostuni e Carofiglio e il modo con cui questa è stata accolta da alcuni commentatori in Italia, Cortellessa in primis.

Laddove il giornale americano riconosce che i social network, in tutte le loro forme e modalità d'utilizzo, contribuiscono a creare l'immagine pubblica di un soggetto (sia esso o meno una persona fisica), Cortellessa e alcuni dei partecipanti al commentario del post sono costretti a destreggiarsi su un terreno scivoloso, dimostrare il carattere privato di Facebook, per sostenere la propria argomentazione.

Insomma credo sia necessario riflettere con più attenzione sul tipo di relazioni sociali che costruiamo sui social network per capire come questi strumenti influenzino il modo in cui i soggetti che li utilizzano costruiscono la propria immagine. Questo non soltanto perché i social network stanno diventando sempre di più l'ecosistema in cui noi presentiamo noi stessi e il nostro saper fare agli altri ma soprattutto perché siamo noi, con le nostre azioni, a costruire, plasmare e determinare l'aspetto di questo ecosistema.

Gli spazi resi disponibili sulla rete sono perciò assimilabili a beni comuni della conoscenza di cui dobbiamo farci carico contribuendo, per quanto ci è possibile, a utilizzarli in maniera costruttiva opponendoci alle strettoie a cui le infrastrutture ci costringono come, ad esempio, la riduzione del tempo di elaborazione del pensiero determinata dai meccanismi di stimolo senso-motorio che costituiscono uno degli aspetti fondamentali del funzionamento dei social network. Essere coscienti del modo in cui questi meccanismi mettono in forma la nostra esperienza del mondo determinando, di riflesso, l'immagine che ci costruiamo significa anche prendere coscienza di come gli ambienti digitali siano diventati sempre di più spazi di conflitto in cui possiamo dare un nostro contributo concreto.

Per poterlo fare servono controllo e consapevolezza.